|

対話ということ

人と対話をするということは、楽しくもあり、緊張もする。ことに初対面の人とは、気が合わないのではないか、心が通わないのではないかと、その場にいくまで緊張しているものだ。雑誌の誌面づくりのために会うので、気が合わないからといって帰ってしまうわけにはいかない。おのずからできてくる場も含めて、そのすべてが表現なのであるから、対談を引き受けた以上、語り切らなければならない。

もちろん同じことが相手にもいえる。一瞬出合い、一時的なり二時間の時間を与えられて、一人ではできない共同の場所というものをつくらなければならないのである。一瞬の出合いは真剣勝負だ。もちろん勝ち負けを決めるわけではなく、そのまま共同作業にはいる。お互いの力がうまく働いて、思いもかけない世界が出来上がってくることがある。そんな時の対話は楽しい。

本書は長い時間をかけ、いろんな人と会って語り合った記録である。実生活の中ではいつも誰かと話していて、慈しみの心があふれてくる場合もあるし、闘争しているような場合もあり、通り過ぎてなんの痕跡も残さない場合もある。それらは記録されないことであって、記憶の中にしか残らない人生の一コマというものである。

ところが本書に集められた対話は、最初から記録されることを前提に語られたものだ。あまりに私的なことや、他人のh誹謗中傷のようなことは排除されているのは当然のことである。記録されるための対話であるからこそ、お互いにそれぞれの世界を持ち寄り、そのことで相手がどのような反応をするか見て、材料を出したり引っ込めたり、こっちの世界をふくらませたりという駆け引きがある。そのため話は思い掛けないほうに引っぱられていき、予想できなかった世界が生成し、目が開かれたり、豊かな知識を得たりする。相手のことも話してみなければわからないのだから、話の展開は予想することはできず、それがおもしろいことなのである。

対談の場に臨むと、誰もが一生懸命になる。相手がいることだから、適当にやると突っ込まれ、いなせば軽ろんじられる。二人とも一生懸命に話すので、二人が別個に持ち寄ったという以上の世界が出来てくるものだ。

時を置いて対談を読むと、相手の息遣いや表情、こちらの思いなどがまざまざとよみがえつてくる。息苦しいようなこともあるし、楽しい記憶にひたることもある。そして、一貫していえることは、その時その場で私自身が何を考え、何を模索し、どう行動していたかが、掌に取るようにわかるのである。一篇の対談ならわからないものが、たくさん集まると、こんなに時間がたっているのに息苦しいようにわかってしまうのだ。

対談も私には文学行為なのだ。しかも、小説やエッセイとは違い、生身(なまみ)の私をさらしている。私も一生懸命に生きてきたのだと、集められた対談を改めて読んで思う。仇や疎(あだやおろそ)かで諸氏と言葉を交わしてきたのではないのだ。

随想舎の石川栄介氏は古い友人である。本書をまとめるというやっかいな仕事を、よくやりとげてくれた。感謝。感謝である。

二〇〇二年二月吉日

知床、斜里館の客間にて

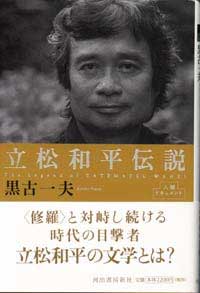

立松和平

|