| 私自身の意義 |

top |

||||

NPOふるさと回帰支援センターが全力をあげて取り組んだ「ふるさと回帰フェア二〇〇五」は、大成功をおさめた。日本経済新聞社とJAビルの間の通路には物産ブースがならぴ、休日の土曜日ともあいまって、賑やかな歩行者天国が出現した。

|

|||||

| 「ふるさと回帰」を支援していきたい |

top |

|||

当然のことではあるが、定年になったところで、その人生が終わるわけではない。一息ついたというところである。これまでつちかってきた軽験やノウハウを、もう一度生かしてみませんかという呼びかけをする場所として、「ふるさと回帰支援センター」を立ちあげた。

|

||||

| コウノトリの生息環境を |

top |

|||

コウノトリでも佐渡のトキでも同じなのだが、人工孵化(ふか)と飼育で増やした個体を自然に帰す場合、最も重要なのは、その鳥が自然の中で生きていくことができるよう環境を整備することである。沼沢地など湿地で生きることが多いコウノトリにとって、餌となるカエルや小魚などが大量に生きられる環境がなければならないということである。

|

||||

| 世界作家浙江文化大会 |

top |

|||

二〇〇五年五月十九日(木)、浙江省にいった。省政府に招かれ、第三回世界作家浙江文学大会に参加したのである。十九ヵ国二十九名の作家やジャーナリストが集まり、日本からの参加者は私一人であった。

|

||||

| 極限で磨かれた魂 | top | ||

ラリーは人生である。観戦することも含めたラリーに何らかの関係を持つ一人一人に、沸騰するような物語が生まれる。たとえば三日間の競技ならば、三日間に煮詰まった物語が確かに存在する。それが私には何とも魅力なのだ。

|

|||

| 見川鯛山さんを悼む 一つの時代が過ぎていった |

top | |||

見川鯛山さんという作家は、澄んだ目をしてまっすぐに那須の山の中で生きていた。見川さんのまわりには、不思議と純粋で善良な人たちが集まったようである。心に邪悪を抱いた人間は、とても見川さんのそばにはくることができなかっこのだ。

|

||||

| 小松啓二軍曹の戦争 | top | |||

小松啓二軍曹はグンツ−、すなわち軍事通信兵である。作戦に従軍すると、通信兵は最前線の歩兵とともに行動し、後方の司令部との通信を確保しなければならない。まことに危険な任務である。

|

||||

| 私の健康法 | top | ||||

僕は原稿を書く仕事が多いものですから、ずっと座りっばなしかと思われるかもしれませんね。ところが、意外と身体を動かす仕事が多いんですよ。

|

|||||

医療法人社団同友会 第56号 |

|||||

| 「川ガキ」が増えれば、日本はよくなる | top | ||||||||

| まず、川を知ろう | |||||||||

「川ガキ」がいなくなって久しいですね。今や絶滅危倶種ですよ。私は栃木県で育ちましたが、鬼怒川でよく遊びました。山ガキも海ガキもいいけど、私は川でいろいろなことを学びました。 |

|||||||||

|

|||||||||

川には「川ガキ文化」がありました。兄貴分が弟分に教えていくという構造です。川で遊ぶには、川をよく知らなきゃなりません。複雑な流れに負けずに泳ぐにはどうすればいいか、魚はどこにいるか、釣竿はどう作ればいいか、どこに行ったら危ないか……そういうことを遊びながら身に付けました。頭をゴツンとやられながらね。

|

|||||||||

|

|||||||||

| ふるさとの川へ行こう | |||||||||

|

|||||||||

| おじいちゃんと友だちになろう | |||||||||

|

|||||||||

|

エース Summer No.208

|

|||||||||

| 世界遺産登録によせて | top | |||

知床には道がない上に、あっても車の通行が規制されている場合が多く、容易に自然の貴重さを体験できない。

|

||||

| 調 和 | top | |||

毎年、4月の第4日曜日に栃木県足尾町で「足尾に緑を育てる会」(NPO法人)の植樹デーが催されている。私もこの会の主催者の一人として、先日、30本の木を植えてきた。

|

||||

| 「早稲田文学」と貧乏 | top | |||

誰を攻撃するとかそのような気持ちはまったくないのだが、「早稲田文学」のフリーペーパー化は文学の現状を示していて、悲しい話である。フリーペーパーというのは、要するに無料で配る紙のことで、「フリー」とか「ペーパー」とかいう言葉が、「早稲田文学」という言葉にくらべてあまりにも軽い。

|

||||

| 足尾緑化の確なる歩み | top | |||

二〇〇五年四月二十四日、「足尾に緑を育てる会」によって、第十回春の植樹がおこなわれた。その日は気持ちのよい春の晴天で、千百人もの人がきて、四千五百本の木が植えられた。

|

||||

| 御園座に月を運び込む | top | |||

歌舞伎座にかかる演目をできるかぎり見つづけてきて、その上にどのような新作台本が可能なのかと考えると、絶望的な気分にもなる。その回に観た演目は、これからあるかもしれない新作台本には少なくともはいることはない。すでにある世界を、今さら新作として書いても仕方がないのである。つまり、芝居を観れば観るほど、これからやるべきことは狭くなつていく。追い込んでいくといえば格好いいのではあるが、そうではなくて、妄想の芽を一つ一つ摘み取っていくような具合である。もう一切やることはないのではないかと不安にもなる。

|

||||

| 書に通っている神通力 | top | |||

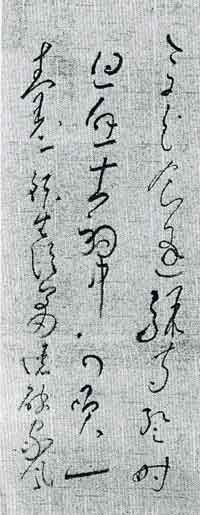

なんと自在な筆の運びであろうか。筆を打つところは力強く、そこから流麗に走り、抑制を限りなく控えてあくまでも自由であり、しかも終わりに力むでもなく軽ろやかに筆を打ちつけて一字を描く。全体に醸し出される情感は豊潤ではあるのだが、情に流れているというのではない。太いところと細いところと変化が少なく、強弱をつけるというより、飄々として自在に筆を運んでいく。

|

||||

| 百霊峰巡礼に向かって | top | |||

歩くことは好きである。駅でも、なるべくエスカレーターを使わずに歩くようにしている。エスカレーターを併設されている長い階段で、隣を息を切らせて歩いていると、いいオヤジが意地を張ってやがると思われているように感じる。そんなことはかまわず、歩くのである。これは自分のためなのだ。

|

||||

| 子供はアンテナである | top | |||

子供は小さいと、身体がよく動くので安全を保つのが大変なのであるが、大きくなるとなんだかつまらなくなってくる。その理由というのは、子供は小さければ小さいほど大人とは別の生きもので、見える世界も興味を持つ対象もまったく違うからではないだろうか。それが大きくなると、だんだんと大人に似てくるから、やることや、いうことの予想がつき、意表をつかれることもなくなる。つまり、つまらなくなる。大人の常識で多くのことが片付くようになるからである。

|

||||

| 法隆寺の願い | top | |||

早朝四時十五分に起床し、衣を改めると、カイロを懐中にいれて外にでる。前夜のうちに鉢に盛りつけておいた粥などの供物を、木箱にいれてリアカーに積み、法隆寺西院伽藍に引いていく。

|

||||

| 法隆寺金堂修正会 | top | |||

今年も私は正月に行われる法隆寺の金堂修正会に出仕し、寺内に七日間籠り精進潔斎をして、無事に結願を迎えたところである。昨年私は体調を崩して参籠することばできなかった。はじめて参加してから今年は十年目にあたる。私の役目は修行僧たちの助手で、承仕と呼ばれる。出家をしているわけではない在家の人間なので、一週間奉仕をし、ついでに自分の行をさせてもらおうという、底辺の立場だ。

|

||||

例えば、けんか。昔はいろいろな子が川に集まってきて遊んだから、けんかもよくある。そのときに石や棒で殴るなんてのは最低のことだった。「猫パンチ」といって、こぶしを作った手のひら側で猫みたいに殴り合うんです。当たってもそんなに痛くはないんですよ。その中で殴る痛み、殴られる痛みを学んだ。どこまでやると傷つくかとか、命の弱さも知ったはず。

例えば、けんか。昔はいろいろな子が川に集まってきて遊んだから、けんかもよくある。そのときに石や棒で殴るなんてのは最低のことだった。「猫パンチ」といって、こぶしを作った手のひら側で猫みたいに殴り合うんです。当たってもそんなに痛くはないんですよ。その中で殴る痛み、殴られる痛みを学んだ。どこまでやると傷つくかとか、命の弱さも知ったはず。 その文化伝承をよみがえらせよう、川の楽しさを何とか教えてやろう、というのが「川の学校」なんですが、何も知らない子に一つひとつ教えていくのはすごく大変。難しさの理由のひとつに、子どもたちにとっては勉強と違って「川ガキ」になってもどこからも評価されない、ということがあるんでしょうね。

その文化伝承をよみがえらせよう、川の楽しさを何とか教えてやろう、というのが「川の学校」なんですが、何も知らない子に一つひとつ教えていくのはすごく大変。難しさの理由のひとつに、子どもたちにとっては勉強と違って「川ガキ」になってもどこからも評価されない、ということがあるんでしょうね。 でも、いきなり川に行っても、泳ぐにせよ、魚をとるにせよ、基本技術がないと危険。昔は子ども同士のコミュニティーで、入っちゃいけないとこ、壊しちゃいけないものなんかを伝えていたけど、今は無理ですよね。

でも、いきなり川に行っても、泳ぐにせよ、魚をとるにせよ、基本技術がないと危険。昔は子ども同士のコミュニティーで、入っちゃいけないとこ、壊しちゃいけないものなんかを伝えていたけど、今は無理ですよね。 この夏は、地方のおじいちゃん、おばあちゃんと仲良くなってみよう。川のことも山のこともたくさん教えてもらおう。自分のおじいちゃんでもいいし、よそのおじいちゃんでもいい。きっといろいろなことを教えてくれるよ。

この夏は、地方のおじいちゃん、おばあちゃんと仲良くなってみよう。川のことも山のこともたくさん教えてもらおう。自分のおじいちゃんでもいいし、よそのおじいちゃんでもいい。きっといろいろなことを教えてくれるよ。 老境にしてこれだけの芳香を放つ書をものにする良寛その人に、ますます興味を覚えさせる一書である。六十九歳から七十四歳まで、良寛は豪農の木村家に身を寄せた。七十四歳になって六日間しか生きなかったから、実質的には四年間である。木村家は新潟県三島郡和島村大字島崎にあり、幕末から明治時代はじめの戊辰戦争で全焼したが、良寛の遺墨をおさめた土蔵だけは焼けなかったという。『木村家伝来 良寛墨宝』と書名にあるとおり、本書はその土蔵の中に残った良寛の書を集めている。

老境にしてこれだけの芳香を放つ書をものにする良寛その人に、ますます興味を覚えさせる一書である。六十九歳から七十四歳まで、良寛は豪農の木村家に身を寄せた。七十四歳になって六日間しか生きなかったから、実質的には四年間である。木村家は新潟県三島郡和島村大字島崎にあり、幕末から明治時代はじめの戊辰戦争で全焼したが、良寛の遺墨をおさめた土蔵だけは焼けなかったという。『木村家伝来 良寛墨宝』と書名にあるとおり、本書はその土蔵の中に残った良寛の書を集めている。